- TOP >>

- 診断と評価 >>

- 顔面運動評価法

顔面運動評価法には、検査者が被検者を視診で判断する主観的評価法と、写真やビデオ画像などより計測やコンピュータ解析により行なう客観的評価法があります。

1、主観的評価法

現在主に使用されているのは、顔面各部位の動きを評価しその合計で麻痺程度を評価する部位別評価の40点法(柳原法)、顔面全体の表情運動を概括的に捉えて評価するHouse-Brackmann法、麻痺回復後の後遺症評価に重点をおいたSunnybrook法があります。

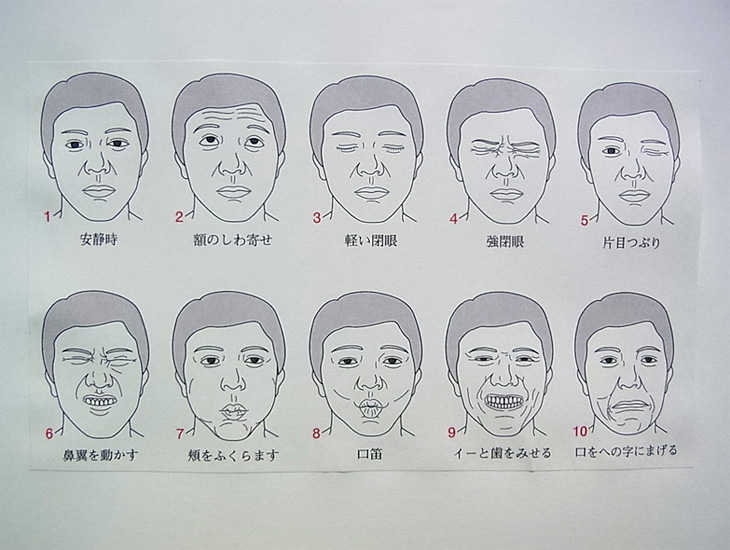

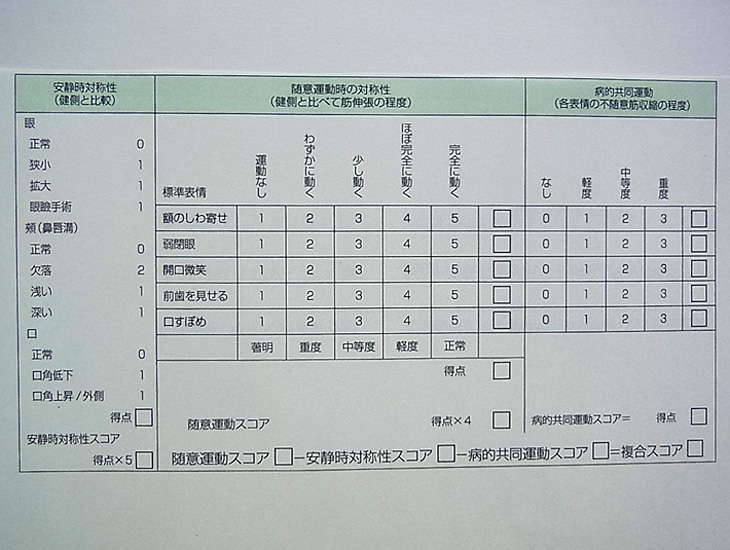

A.40点法(柳原法)(図1a,1b)

安静時の非対称性と、顔面神経の各分枝を考慮した9種の表情運動の10項目について3段階で評価し、その合計点で評価します。

Bell麻痺・Hunt症候群の回復経過(主に6ヶ月程度)の評価を目的として作られており、国内では最も一般的に用いられていますが、発症から1~2ヶ月の経過観察で機能予後をある程度判定できるため、術前評価法として神経再建をすべきか否かの判断の一助となります。また部位別評価のため、術前評価として顔面神経のどの分枝の神経再建が必要かの判断に、また術後評価としては分枝毎の回復の評価ができます。

しかし評価基準が3段階(動く、健側よりは動かない、動かない)のため、術後評価としては実際には大雑把すぎるのが問題です。

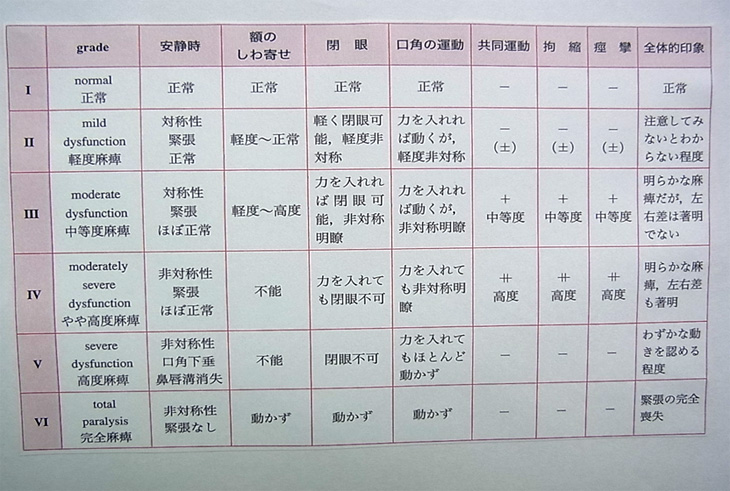

B.House-Brackmann法(図2)

顔面全体の表情運動を概括的にとらえて6段階で評価する方法で、聴神経腫瘍術後の麻痺評価を目的として作られており、病的共同運動や顔面拘縮などの麻痺回復後の後遺症も考慮されています。

評価記載が簡便で検者間のバラツキも少なく、直ちに重症度が分かる利点があり国際的には広く用いられていますが、部位別評価や回復経過を見るには適さず、神経再建や動的再建などの術前・術後評価法としては必ずしも適していません。

C. Sunnybrook法(図3)

随意運動の回復、安静時非対称、病的共同運動の3要素から構成され、随意運動の回復点数から安静時の非対称と病的共同運動の点数を引き算した複合点で評価する方法であり、麻痺回復後の後遺症が十分に考慮されています。

2、客観的評価法

主観的評価法は特別な機材は不要で簡便であり、日常の臨床使用には優れています。しかし検者によるばらつきがあり再現性に劣る点、再建手術の対象の局所部位での効果判定や、僅かな表情運動改善の評価は難しい点で、神経再建や動的再建などの評価法としては必ずしも適切でありません。

これらの問題を解決するため様々な客観的評価法が開発されています.顔面の主要部位にマーカーを貼ってマーカー移動量を求めるマーカー法、口囲、眼瞼、眉毛などの特徴点・形状を識別抽出して変化量を求める方法、顔面にモアレ縞を映し出し表情運動時のモアレパターンを画像処理するモアレ法、ビデオ画像から安静時と最大運動時の画像を2値化して、安静時から最大運動時の画素値を減算するサブトラクション法、レーザーレンジファインダの3次元形状計測による方法などが開発されてきました。

しかし、これらの客観的方法は、手間の煩雑さ、長い検査時間、高価な機材などの理由で、日常診療で簡便に行なうのは難しく未だ実用化には至っていません。

我々はビデオ画像からのコンピュータ解析によるoptical flow法を独自に開発して使用しています。